“现在实体书店数量是不是太多了?或者说,这个时代还需要实体书店吗?”江苏大众书局创始人缪炳文把问题抛出来,座谈气氛一下有些严肃。

安徽孔乙己书店在当地开了30多年,书店主理人汪接兰也带着相似的疑问而来,“书店还有必要继续开下去吗?”

这是上海书展期间举办的一场关于“融合发展”的座谈会现场,10多位长三角书店负责人和行业专家围坐,探寻当下实体书店发展的破局之道。在上海市书刊发行行业协会等沪苏浙皖四地行业协会的组织和支持下,书店经营策略的跨域交流与分享活动举办了多场。

今年上海书展首次设立长三角品牌实体书店展区。过去一周,上海展览中心中央大厅二楼东西平台上,来自苏浙皖三省的12家品牌实体书店和8家上海书店各自以“拿手好菜”接待各位书展读者。

上海书展即将闭幕,缪炳文、汪接兰等书店负责人也将带着答案回到各自“根据地”——书店已成为文化传播的综合载体,也是人们寻找情感共鸣的重要驿站,总会有选择坚守的书店人接过接力棒,像守护火种那样守护书店。

书店融合发展

走到长三角品牌实体书店展区,占据展位中心位置的不只有图书,更多的是各式各样的文创产品。一些读者不喜欢这种形式,认为书展“不纯粹了”。

汪接兰的展位上,她特意带来歙砚、砖雕、徽州鱼灯、黄山万安罗盘等文创产品,还从徽州文化博物馆借了一套特色印章,她非常清楚,“文创更加迎合当下市场”。

汪接兰(左)向上海读者介绍黄山文创产品。巩持平摄

汪接兰(左)向上海读者介绍黄山文创产品。巩持平摄

从三星堆到良渚,浙江杭州的晓风书屋主打“书架上的博物馆”系列,将中国丝绸博物馆丝路特展“碧色万里”的周边文创放在入口处,旁边放了一本有关中国传统纹样的图书,书店相关负责人祝丽萍说,“书得搭配着卖。”

这次书展,湖州安定书院推介新书《宋韵古桥》,作家谢占强在当地被称为“桥老爷”,书店专门以湖州的永安桥和武康桥为原型设计了一套彩色套章,慕名来盖章的读者络绎不绝,其中不少愿意进一步了解印章背后的故事。

湖州安定书院原创设计的文创产品。巩持平摄

湖州安定书院原创设计的文创产品。巩持平摄

不只在书展,一些书店的展陈逻辑也是如此,文创产品往往占据显眼位置。究其原因,不少实体书店都面临图书销售的困难。比如,与巅峰时期相比,大众书局今年暑假的图书销售额下降了三分之二。很多出版社直接下场卖书,线上销售更火热,传统的销售渠道被打乱了,甚至部分图书的书店进价比网上折扣价还高。

为破解这一困局,书店主理人们几乎达成共识,当下的实体书店不仅要卖书,还要有更多的业态。书店在承担图书的销售功能之外,更成为文化传播的一种形式。

正如缪炳文所说,文创、咖啡、餐饮、艺术、培训等,书店总会在众多百货业态中选择其中几个,与图书是否有关联不重要,形成“书店+”模式,“其中一些业态成为书店流量的入口,也有业态承担起书店的盈利任务。”

晓风书屋在杭州开出25家店,分别开在社区、学校、医院、博物馆等,祝丽萍介绍,“不同空间的经营模式完全不同,产品都是不一样的。”江苏南京的小石头书店也是如此,在南京大大小小有15家店,有在旅游景区的,有在商场的,有在公园的,书店根据周边环境,落地不同的运营方式。

这几年,孔乙己书店虽已“高龄”,也在求变,与当地团市委、妇联、工会等多个单位联动,举办读书活动。“不能再坐在店里等了。”这次,汪接兰到上海书展,“看看小读者的‘眼睛’在哪里”。

她说,书店主动“走出来”,走到更大的平台上,才能看清市场,看到未来。

主播在上海书展直播售书。巩持平摄

主播在上海书展直播售书。巩持平摄

城市文化灯塔

前段时间,南京先锋书店入口标志性的店招被取下,并发布公告,宣布“禁止拍立得、商拍”。

有人对这种做法表示支持,认为实体书店不能成为网红景点,书籍也不能成为拍照道具。缪炳文却看到了这一事件的另一面,“选择以书店为背景打卡拍照代表了一种情调,这也是市场对书店的需求。”他认为,当下,书店应该“卖”情绪价值。

一些读者从书店展位前经过,忍不住赞叹一句,“这家书店竟然还活着?”

这次上海书展的长三角品牌实体书店展区来了不少“长寿”书店。江苏大众书局开到第23年,浙江安定书院开到第25年,安徽徽州书局开到第29年,浙江岛上书店、安徽孔乙己书店都已开了30多年。

绝大多数民营书店老板都有一种情怀,能够长时间坚守的更是如此,人们之所以走进书店,有时也正因为对思想交汇和情感共鸣的渴望。

汪接兰出身农村,考上中专,学习食品检验专业,后来到食品厂上班,遭遇下岗,再出来摆书摊、开书店,一直到现在。她将书店以孔乙己命名,传递一种理念,“无论有钱没钱、烦恼高兴,都可以看看书。”

安定书院的店招和别家不同,要从右往左读,书店提出口号,“保持不同的阅读方向”,从而尝试各种可能、容纳不同态度——这次书展,安定书院以赵孟頫与管道昇的文化故事为核心,打造了一方充满古韵的展区,不过同时,也能找到女性主义、拉美文学大爆炸和俄罗斯文学主题的图书。这些设计都让书店完成“自我表达”。

如此一来,书店慢慢成为一种标签,人们认为,书店与城市气质相关。书店分布密集、特色鲜明,说明这肯定是个文化城市。

刘晓娜哽咽着跟记者说起她与书店的故事。她在海岛城市浙江舟山开了30多年书店,今年第一次参加上海书展。书店曾有经营困难的时候,有读者主动提出提供经济支持;书店一度开不下去,有读者特意从国外回书店看看……

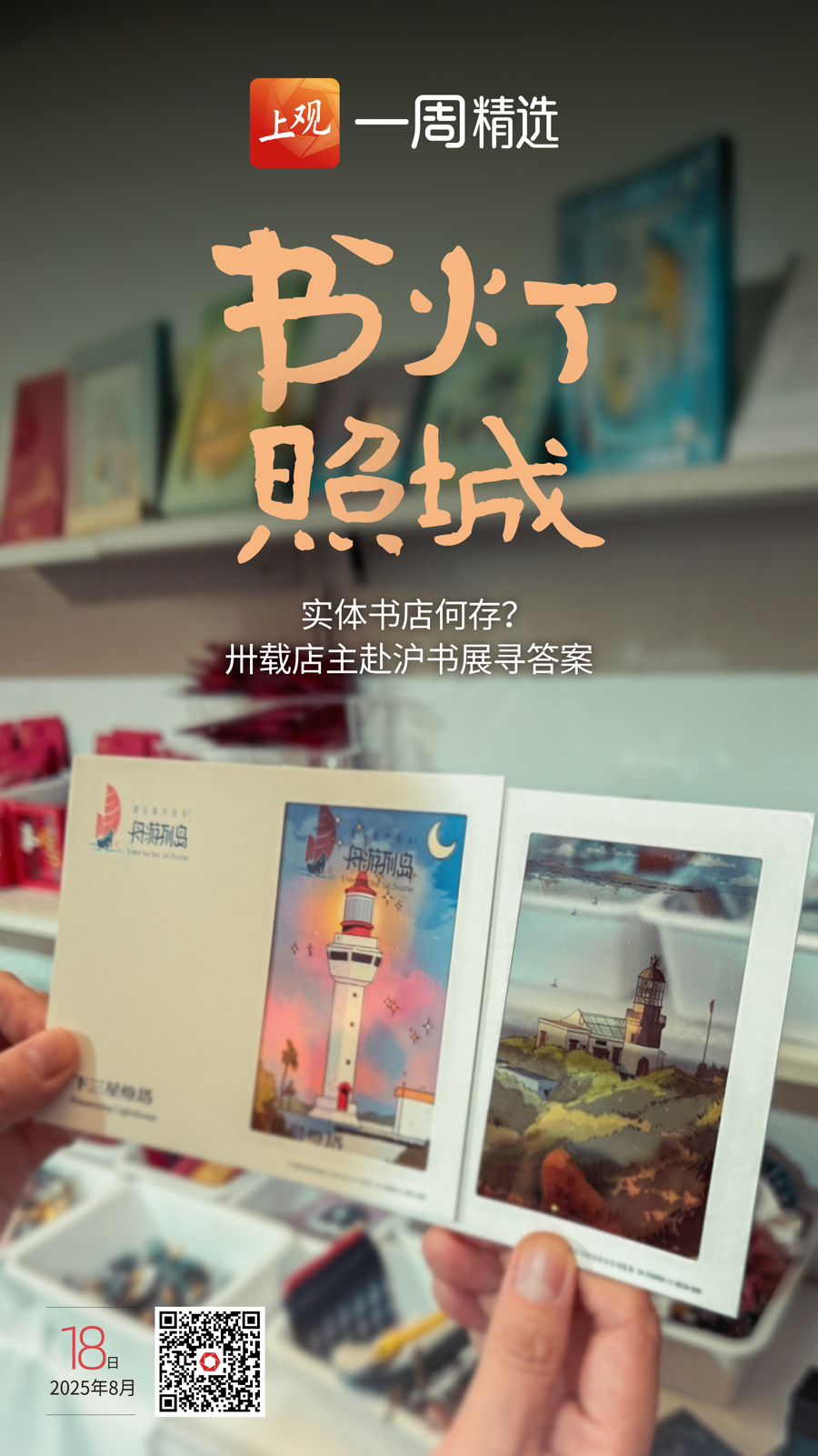

这次到上海书展,刘晓娜特地带来几张明信片,是舟山的灯塔——书店于城市而言,正如海上的灯塔,是精神坐标,也是永不熄灭的指引。

刘晓娜向记者展示灯塔明信片。巩持平摄

刘晓娜向记者展示灯塔明信片。巩持平摄

海报设计:邵竞

海报设计:邵竞

凯丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。